Risikofaktor Helicobacter pylori

Wissenschaftler des Instituts für Experimentelle Innere Medizin der Otto-von-Guericke-Universität fanden heraus, dass der Magenkeim Helicobacter pylori bestimmte Isoformen der Protein Kinase C (PKC) selektiv aktiviert. PKCs sind Enzyme, die als molekulare Schaltstellen substantielle regulatorische Funktionen in der zellulären Kommunikation übernehmen. Eine fehlerhafte Informationsübermittlung, verursacht durch dauerhafte Aktivierung der Moleküle, führt zu schwerwiegenden Fehlfunktionen in den Zellen. In ihren Untersuchungen konnten Dr. Olga Sokolova und Prof. Dr. Michael Naumann zeigen, dass die H. pylori-induzierten PKC-Isoformen an der Invasion von Epithelzellen maßgeblich beteiligt sind. Bei der Zellinvasion handelt es sich um einen komplexen zellbiologischen Prozess, der insbesondere bei der Ausbreitung von Tumorzellen und der Metastasenbildung eine Rolle spielt.

Risikofaktor Helicobacter pylori

H. pylori ist ein Risikofaktor in der Pathogenese von Magenschleimhautentzündungen, sowie Magenkarzinomen. Von einer H. pylori Infektion, die fast ausschließlich fäkal-oral in der Kindheit erworben wird, sind ca. 50 % der Weltbevölkerung betroffen. Da nur ca. 10 % schwerwiegende Verläufe in Form von Entzündungen des Magens und des Zwölffingerdarms auftreten, sind neben H. pylori weitere Faktoren wie genetische Prädisposition und Ernährung für die Ausbildung eines Magenkarzinoms von Bedeutung. Das Magenkarzinom repräsentiert weltweit die zweithäufigste Tumorerkrankung des Menschen, wobei das Vorkommen dieser Erkrankung regional erheblich variiert. So nimmt das Auftreten des Magenkarzinoms in der westlichen Welt im Vergleich zu anderen Krebsarten mittlerweile ab. In Deutschland werden nur rund fünf Prozent aller malignen Erkrankungen als Magenkrebs diagnostiziert. Länder wie Japan, China und Chile hingegen zeichnen sich durch eine hohe Krankheitshäufigkeit aus. Da Magenkrebs in der Regel erst in weit fortgeschrittenen Stadien bei den betroffenen Patienten erkannt wird, ist die Sterberate insgesamt relativ hoch. Eine frühzeitige Erkennung während der chronischen Entzündungsphase, mittels zuverlässiger Diagnostik durch geeignete Biomarker, ist daher eminent wichtig.

Der molekulare Mechanismus

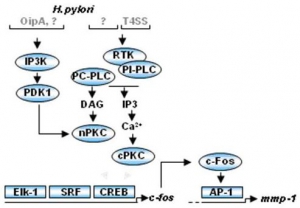

Die Wissenschaftler demonstrierten in ihren experimentellen Untersuchungen, welche in der renommierten Fachzeitschrift GUT (impact factor: 10,614) am 22.03.2012 online veröffentlicht wurden (doi:10.1136/gutjnl-2012-302103), dass die PKC Proteine durch intrazelluläre Signalmoleküle wie PLC gamma und PI3K in H. pylori infizierten Epithelzellen reguliert werden. Die Aktivierung der PKC übt einen direkten Einfluss auf die Expression des Transkriptionsfaktors c-Fos aus, der zusammen mit c-Jun als Heterodimer (AP-1) die Matrix-Metalloprotease 1 (MMP1) Expression reguliert. Matrix-Metalloproteasen sind an der Remodellierung der extrazellulären Matrix und u.a. an der Auflösung von Zell-Zellkontakten beteiligt. Experimentell konnte nun gezeigt werden, dass die aktiven PKC-Isoformen alpha, delta und theta für die H. pylori-induzierte Invasion von Epithelzellen essentiell sind. Interessanterweise ist das bakterielle Effektorprotein CagA, welches laut epidemiologischer Studien mit einem erhöhten Magenkrebsrisiko assoziiert ist, an der Aktivierung der PKC in der H. pylori Infektion nicht beteiligt.

Prof. Dr. Michael Naumann

Institut für Experimentelle Innere Medizin

Veröffentlichung unter http://gut.bmj.com/content/early/2012/03/21/gutjnl-2012-302103.abstract

Die Abbildung zeigt, dass die H. pylori-induzierten PKC-Isoformen wichtige Schaltstellen in einem Signalmechanismus sind, der für die Expression der Matrix-Metalloprotease 1 verantwortlich ist.

Quelle: Institut